问题解决与环境条件有着密切的关系,不同的环境条件需要有不同的问题解决办法,这似乎是我们生活的常识。但是,对环境因素的考察直到第二次世界大战后才受到一些学者的关注,他们要求助人服务从“社会”的角度重新审视问题解决的过程和方式,把社会处境视为问题解决不可缺少的一部分。

在社会处境中寻找问题解决方法的这一理念,到了20世纪90年代初才真正得到社会的普遍关注。学者们发现,这种从社会处境入手解决问题的宏观视角,不仅与传统问题解决模式(直接针对问题寻找解决办法)有着本质区别,而且使得社会工作有了明显区别于其他助人服务的位置、方法和依据。宏观视角的社会工作不是指一般的间接社会工作(针对社区、国家甚至国际等宏观环境层面开展服务),也不是指三大社会工作方法中的社区工作(以社区为基本单位考察服务),而是指宏观视角的直接服务,是一种社会处境中的临床服务。可以说,宏观视角的社会工作其实是一种观察视角,它强调从社会处境出发规划助人服务安排。这与“人在情境中”的核心理念是一致的。

在这样的宏观社会处境视角下,参与当地的生活安排就成为我们成长改变的关键元素之一,因为只有参与,我们才能与周围他人建立起联系,了解当地生活安排的要求,进而影响当地生活的变化,成为当地生活变化的促进者。这种宏观视角与传统的问题解决模式有一个显著差别:它把环境视为开放的、变化的,我们不是在给定的外部环境条件下通过个人心理的调整适应外部环境,如家庭、同伴、社区等标准化的生态环境,而是在变动的环境中通过个人的在地参与促进个人自我的成长改变。这样,我们的成长改变也就离不开责任承担,我们在日常生活中的任何行为选择都需要回答一个问题:如何加深与周围他人的联结?也就是说,在面对周围他人的不同生活安排要求时,我们如何承担起自己的责任,不去歧视或排斥别人,避免把自己的意愿加强给别人。显然,这种宏观视角的助人服务具有减少社会处境中不公平现象的作用。

威廉·布鲁格曼(William G. Brueggemann)是日本九州卫生福利大学(Kyushu University of Health and Welfare)的一名社会工作教授。由于受“后现代社会(post-modern era)”思潮的影响,他在20世纪90年代之后开始把“后现代社会”所强调的社会建构思想运用到社会工作的助人服务中,重新梳理宏观社会处境视角。布鲁格曼认为,“后现代社会”思潮的核心是消除人与环境二元对立的思维方式,不再只关注如何通过个人的心理调整适应外部环境,或者只关注如何借助外部社会支持的增强保障个人的生活权益,而是要求将人与环境联系起来,把现实视为人与环境相互影响、相互建构的过程,找回助人服务的核心内涵:人对生活的自决意识和能力。

因此,布鲁格曼建议放弃“专家式”的自上而下的现代思维方式,形成一种自下而上的建构思维方式,即多留一些时间倾听那些生活中遭遇困难的受助者自己的想法和感受,协助他们找回为自己生活做出决定和安排的“自决”机会。只有在“自决”中,受助者才能够结合环境变化在日常生活中自主学习,增强对自己生活的安排能力和信心。

从事助人服务的小李发现,人们喜欢“就事论事”,只针对具体的问题开展服务,解决面临的具体问题。小李觉得,如果助人服务仅仅聚焦受助者的具体问题,而应对问题的方式不变,那么受助者下次还会出现类似的问题。这样,助人服务就像拆了东墙补西墙,疲于奔命。如何才能改变这种助人服务的状况呢?小李感到很困惑,向机构中有着丰富实务经验的老赵咨询。

老赵向小李解释说,对于问题,我们有两种解释方式:一种是把自己作为局外人,站在他人生活之外看他人,自然就会把他人在日常生活中遭遇的问题看作不足;另一种是把自己当作局内人,体会他人在日常生活中遭遇问题之后怎么办,自然就会把他人遭遇的问题看作一种令人困扰的处境,在这种处境中人们逐渐失去了对生活的掌控能力。传统的问题解决模式就是第一种看问题的方式,它解决问题的办法只能“就事论事”。这种解决问题的方式在封闭式的机构环境中是可行的,但在开放式的生活环境中就会面临挑战。因为,不仅人们通常不愿意“被问题化”,而且即使人们在机构中学到了问题解决的办法,也不具有随环境变化而自我调整的能力,就会出现“学了很多但能用的很少”的现象。

要改变这种状况,就需要人们分清楚这两种问题解决方式的不同。对于开放式的生活环境中的问题,就不能站在生活之外“坐而论道”,而是要走进日常生活中,把问题看作人们失去了对生活的掌控能力,从帮助人们找回生活掌控感开始助人服务,让人们重新拥有对自己生活自决的能力。这样,助人者就不能仅仅盯着需要帮助的人,而要将环境作为人们自我成长改变不可缺少的生活土壤,从环境的联结和生活的参与入手,增强人们在开放、变动环境中掌控生活的能力。

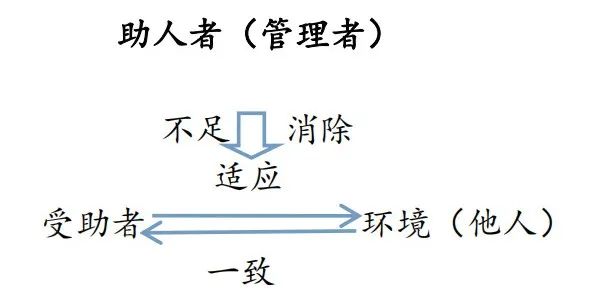

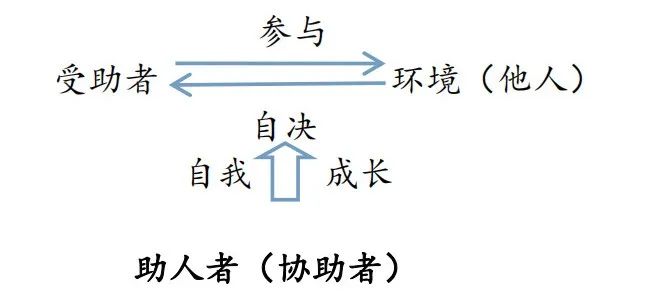

因此,助人服务也就有了两种问题解决的方式:不足消除的问题解决和自我成长的问题解决。

▲两种问题解决方式

在布鲁格曼看来,参与是加强人与环境联结的唯一办法,也是摆脱生活之外“坐而论道”的唯一方式,只有通过参与,我们才能把环境视为自我成长的现实条件,在现实生活中找回对自己生活自决的意愿和能力,提升对生活的掌控感和获得感。

不过,在布鲁格曼看来,人的自决不能简单地理解成能够为自己的生活安排做出决定,它其实包含了我们生活观察视角的转变,让我们不是直接从想法入手做出生活安排的决定,而是从感受入手接纳环境的变化,尊重人与人之间的差异,学会自下而上的目标制定方式,并且与周围他人保持协同合作的关系。

因此,这样的自决具有两个方面的重要内涵:一是特定处境中如何应对的实践自决。这种自决要求我们眼睛朝下看,并且通过我们对在地环境要求的接纳、了解和探索找回自己的成长改变空间。它让我们拥有改变环境的能力和更加自信的自我,了解在特定的在地处境中自己可以做什么。二是特定处境中与环境一起改变的自决。这样的自决需要我们看到自己的应对行为与环境改变之间的关系,找到其中可以影响环境改变的应对方式,让我们对在地环境有了掌控的信心,能够与周围他人一起创造属于自己的家庭、社区和社会。

显然,布鲁格曼所说的自决是一种把自己融入环境中且能够带动环境一起改变的自决,是一种能够增强个人社会性的自决,而绝不是传统问题解决模式所推崇的个人心理品质的自决。

(本文节选自童敏著《日常生活中的社会工作:社会工作理论漫谈》,经作者授权发布。文内注释略,详见原著。作者系厦门大学社会与人类学院社会工作系教授,博士生导师)

来源:中国社会工作